食品添加物の安全性について|体への影響と避けるべき食品添加物は?

「食品添加物」と聞くと、なんだか体に悪そう・・・と心配になる方も多いのではないでしょうか。

実は、日本の厚生労働省や食品安全委員会が厳しく使用基準を設定。

本記事では、食品添加物の種類やメリット・デメリット、さらに体への影響などをわかりやすく解説します。

目次

食品添加物の安全性と危険性とは

食品添加物は、厚生労働省や食品安全委員会などが、厳しい審査のもとで使用を許可しているのが特徴です。

ただし、摂りすぎや複合的なリスクが完全にゼロではないため、注意も必要。

食品添加物の安全性について、以下の内容で詳しく解説します。

- そもそも食品添加物とは

- 食品添加物の体への影響

- 避けるべき食品添加物

食品添加物とは

食品添加物とは、食品の加工や保存などを行う際に加えられるものです。

保存料や甘味料、着色料、香料など幅広い種類があります。

日本では食品衛生法にもとづいて厚生労働省が指定し、安全性を科学的に評価。

さらに、食品表示で使われる名称も決められているため、私たちはパッケージを見て確認することが可能です。

食品添加物の体への影響

食品添加物は公的機関の評価をクリアしたうえで使われていますが、体質や摂り方によってはトラブルが生じる可能性があります。

たとえばアレルギー体質の方は、一部の保存料や色素で肌荒れや喘息などを起こすことも。

また複数の添加物を同時に多量摂取した場合の“複合影響”が完全に解明されていない側面もあり、不安を感じる方もいるでしょう。

表示を確認し、過剰にならないよう意識することが大切です。

参考:コチニール色素に関する注意喚起|消費者庁,(参照2025-06-27)

避けるべき食品添加物

食品添加物の中には、長期的に大量摂取すると悪影響が懸念されるものもあります。

たとえば着色料の一部は、海外で使用が厳しく制限されているケースも。

食用赤色104号や105号は、アメリカやEUでは規制されているのです。

また、保存料や発色剤などは便利な反面、過剰に摂り続けることで体への負担が増えるリスクも否めません。

商品選びの際は表示を確認し、無理のない範囲で回避する工夫をしていきましょう。

参考:海外食品添加物規制早見表|JFIA Japan Food Industry Association,(参照2025-06-27)

参考:食品添加物の複合影響に関する情報収集調査報告書|内閣府食品安全委員会,(参照2025-06-27)

安全性はどのように評価されているの?

食品添加物の安全性は、厚生労働省や食品安全委員会など公的機関が中心となり、科学的データをもとに厳格に評価されています。

具体的には動物実験を行い、毒性や発がん性などを長期にわたって調べたうえで、食品ごとの使用量と基準を決めているのです。

さらに国際基準(コーデックス委員会など)も参考にし、安全確保のためのルールが国内外で整備されています。

参考:食品添加物 よくある質問(消費者向け)|厚生労働省,(参照2025-06-27)

ADI

ADI(一日摂取許容量)とは、動物実験で有害性が確認されなかった量をもとに、さらに安全係数をかけて導き出される数値です。

下記のとおりに求められます。

ADI=NOAEL÷安全係数(SF)

NOAELとは、各種の動物実験から求められた無毒性量のうち最小のもののこと。

安全係数は通常100に設定されています。

このように私たちが一生涯毎日摂取しても問題ないであろう量を確定。

ADIは厚生労働省や世界保健機関(WHO)などが審査し、公表されたものを参考にして各種規格が定められています。

参考:一日摂取許容量(ADI)とは?|食品安全委員会,(参照2025-06-27)

体重50kgの人がソルビン酸を食べると?

ソルビン酸はチーズやかまぼこなどの保存料として幅広く使用される食品添加物です。

たとえばソルビン酸使用基準の上限である3.0g/1kg使用されたチーズがあるとします。

ADIは1日に25mg/体重1kg。

体重50kgの方で1日あたり1,250mgが上限のソルビン酸の摂取目安になります。

つまり1日で約417gのチーズを摂取するとソルビン酸の摂取上限に達するのです。

チーズ約417gを食べることはあまり現実的ではないかもしれません。

しかし実際には、チーズ以外の食品にもソルビン酸が含まれている場合があるので、組み合わせ次第では上限に達する可能性も。

過剰摂取には気を付けましょう。

参考:使用基準|厚生労働省,(参照2025-06-27)

食品添加物のメリット

食品添加物は悪いイメージばかりで語られがちですが、じつは私たちの食生活を豊かにするメリットもたくさんあります。

たとえば保存性を高めて食品ロスを減らしたり、栄養を補ってバランスを整えたりと、目的に応じてうまく活用するととても便利。

それぞれの特性を知ることで、日常の買い物や調理にも役立ちます。

製造や加工で役立つ

製造や加工の場面では、乳化剤や増粘剤などが効率的な生産に貢献。

たとえばソースやドレッシングを作る際に、油と水が分離しにくくなったり、生地をふっくらさせる膨張剤で作業効率を高められるのです。

こうした食品添加物があるからこそ、多種多様な商品の開発や大量生産が可能になり、私たちの選択肢が広がっています。

食品の食感をよくする

「ふわふわのパン」「ぷるぷるのゼリー」といった食感は、増粘剤やゲル化剤、乳化剤などを添加することでつくられています。

これらの食品添加物が入ることで、食感が安定したり、口どけのよい仕上がりに。

もちろん、入れすぎると不自然に思う場合もあるので、ほどよい量と組み合わせがポイントです。

普段の食事でも、食感を意識して選んでみると新しい発見があるかもしれません。

食品の見た目をよくする

見た目がきれいだと「おいしそう!」と感じますよね。

実際、着色料や発色剤を適量使うことで、食品の見栄えがよくなり食欲を刺激してくれます。

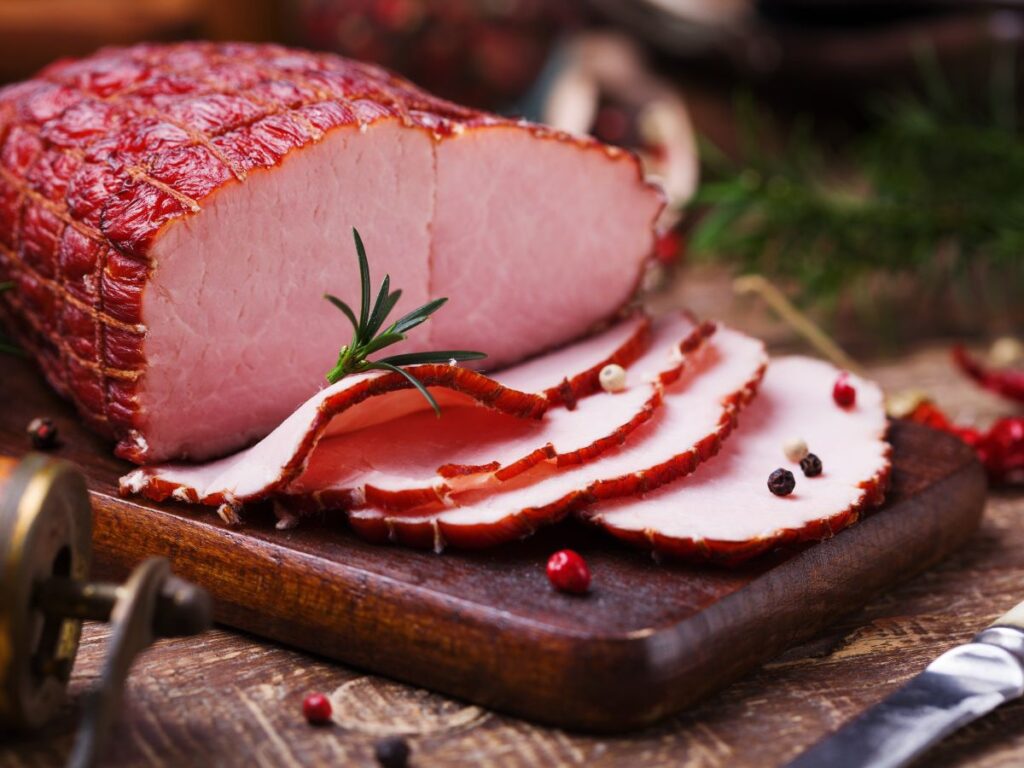

ハムやソーセージの鮮やかなピンク色も、発色剤が一役買っています。

ただし「色が鮮やか=安全」とは限らないため、加工食品を選ぶ際は過度に着色されたものばかりを選ばないようにすることが理想的です。

食品の味と香りをよくする

調味料(アミノ酸など)や香料は、料理の味や香りを豊かにしてくれます。

甘味料を使えば、カロリーを抑えながら甘みをプラス可能。

香料を活かすことで、本来の風味を補うこともできます。

ただし、あまりに強い香りや味付けに慣れすぎると、本来の素材の風味を感じにくくなるケースも。

食品の栄養成分を補える

ビタミンやミネラルを添加することで、不足しがちな栄養素を手軽に補えるメリットも。

ビタミンCを加えたジュースや、カルシウムを強化した食品などが挙げられます。

こうした栄養強化によって健康づくりをサポートする一方で、「これさえ摂れば大丈夫」と安心しきるのも禁物。

あくまで食事全体のバランスを意識して利用したいところです。

食品の品質を保つ

保存料や酸化防止剤は、食品が傷んだり変色したりするのを防ぎ、品質を長持ちさせる役割があります。

ワインに酸化防止剤が入っている場合、味や風味が落ちにくくなる効果が。

食品添加物のデメリット

食品添加物には気を付けたいデメリットも存在します。

量や組み合わせ次第では、アレルギーや発がん性など健康リスクが指摘されるケースもあるのです。

さらに、摂取許容量を超えるほど頻繁に食べ続けると、思わぬ影響が出る可能性も。

また、一般的に用途が決まっており、本来の目的以外での使用は禁止されています。

ここでは注意点を確認してみましょう。

摂取許容量(1日当たりの上限)が明確

一生涯にわたって摂取しても問題ない量を示すADIが設定されている一方で、私たちが普段食べる量は細かくは把握しにくいのが現実です。

複数の加工食品を選んでいるうちに、総摂取量が上限に近づく可能性も否定できません。

健康を守るためには、コンビニ弁当やスナック菓子などに含まれる食品添加物を意識しつつ、栄養バランスを整えることが大切だといえます。

過剰摂取になりやすい傾向がある

忙しい日々の中で、ついファストフードや即席麺などに頼りがちだと、知らず知らずのうちに多くの食品添加物を口にしているかもしれません。

とくに外食やコンビニ食は味や保存性を高める目的で複数の食品添加物を使うことも多いため、結果的に過剰摂取につながりやすいのです。

毎日続くとリスクも蓄積されやすいので、適度に調整していきたいですね。

アレルギー物質が含まれている可能性

保存料や着色料の中には、アレルギー症状を引き起こすとされる物質が含まれていることもあります。

亜硝酸ナトリウムやソルビン酸など、過度に摂りすぎると肌荒れや胃腸への刺激を感じる人も少なくありません。

もちろん個人差がありますが、表示をチェックして怪しいと感じる食品は控えるなど、自分や家族の体調に合わせて選ぶことが大切です。

参考:シンポジウム:食品添加物に関する問題点|谷村顕雄,(参照2025-06-27)

体に悪影響をおよぼす可能性

食品添加物の中には、動物実験で発がん性や染色体異常との関連が疑われた成分もゼロではありません。

ただし、通常の食生活で摂取する範囲ではほとんど影響がないと評価されています。

いずれにせよ未知の部分も残されているため、不安な方はできるだけ加工度の低い食品を選んだり、添加物が少ない商品を探してみるのも一つの方法でしょう。

参考:カラメル色素の食品への利用と安全性|片山佳子・村松明日佳・伏脇裕一,(参照2025-06-27)

食品添加物の用途以外は使用できない

食品添加物は法律で用途が厳しく定義されており、決められた目的以外で使うことは違法となります。

もともと発色剤として許可された成分を保存料代わりに使うなどは認められていません。

逆にいえば、こうしたルールがあることで「加工食品の安全や品質」が保たれているともいえます。

食品添加物の種類と役割

代表的な食品添加物と役割を簡単な表にまとめてみました。

保存料や着色料、甘味料、香料、酸化防止剤など、それぞれがどんな目的で使われるのかを知っておくと、食品表示をチェックする際に役立ちますよ。

| 種類 | 役割 | 代表的な添加物 |

| 保存料 | 微生物等による食品の腐敗変敗を防止し、食中毒の発生を予防 |

|

| 着色料 | 色調を改善し、見た目をよくする |

|

| 甘味料 | 甘みを付与 |

|

| 香料 | 食品の香りを補う |

|

| 酸化防止剤 | 油脂成分などの酸化を防止 |

|

| 乳化剤 | 水と油を混ざりやすくするなど用途が非常に広い |

|

| 増粘剤 | とろみや粘度を与え、食感を向上させる |

|

| pH調整剤 | 適切なpH領域に保つ |

|

| 酸味料 | 酸味を加える |

|

| 調味料 | 旨味や塩味を加え、味を向上 |

|

| 膨張剤 | 生地を膨らませ、ふんわりとした食感に仕上げる |

|

安全性のためとくに過剰摂取を避けた方がいい食品添加物

健康リスクが話題になることの多い食品添加物として、亜硝酸ナトリウムや安息香酸ナトリウム、タール系色素などが挙げられます。

これらは発がん性やアレルギーの可能性が指摘されることもあり、海外で使用制限されている事例も。

亜硝酸ナトリウム:発色剤

亜硝酸ナトリウムは、ハムやソーセージなどの色を鮮やかにするために使用される発色剤です。

食中毒予防にも役立つ一方、加熱の仕方や摂取量によっては有害物質に変化する可能性が否定できません。

国際機関や厚生労働省が使用基準を厳しく定めており、通常量なら問題ないとされていますが、食べすぎには注意が必要です。

参考:ニトロソアミン類とは|農林水産省,(参照2025-06-27)

安息香酸ナトリウム:保存料

安息香酸ナトリウムは清涼飲料水やジャムなどによく使われる保存料です。

殺菌力があり、カビや細菌の増殖を抑えることで食品の保存期間を延ばします。

ビタミンCと反応するとベンゼンが生成される恐れがあるなど、健康リスクを危惧する声もあるため、海外では使用を制限している国も。

日本では基準を守れば安全と判断されていますが、気になる方は注意してみるとよいですね。

参考:清涼飲料水中のベンゼンについて|厚生労働省医薬食品局食品安全部,(参照2025-06-27)

タール系色素:着色料

タール系色素は、鮮やかな赤や青、黄など多彩な色合いを演出できる着色料の総称です。

子どものお菓子やドリンクなどに使われることも多いですが、発がん性やアレルギー症状の懸念も指摘されています。

実際、EUで使用が制限されている色素も存在し、日本でも不安視する声は少なくありません。

もし過剰に摂取したくない場合は、ラベルをチェックして控える工夫も大切ですね。

参考:食用色素の化学|片山修,(参照2025-06-27)

食品添加物の安全性に関するよくある質問

食品添加物は安全ですか?

食品添加物でやばいものは何ですか?

一般的に「やばい」といわれがちなのは、発色剤の亜硝酸ナトリウムや、タール系色素などの着色料、安息香酸ナトリウムなどの保存料です。

過剰に摂ると発がんリスクやアレルギーなどが議論されてきたため、不安視する人も多いようです。

ただし、基準量以内なら安全性が確保されているため、過度に心配する必要はないとされています。

参考:ニトロソアミン類とは|農林水産省,(参照2025-06-27)

食品添加物のメリットとデメリットは?

メリットは、食品の保存性や風味、見た目を向上させるほか、栄養を補強できる点など。

デメリットとしては、複合的な影響や、体質によるアレルギーリスクが挙げられます。

長期的に過剰摂取すると健康を損ねる可能性も。

どちらも知ったうえで「摂りすぎない・用途を理解する」のが、安全に付き合うためのポイントです。

食品添加物の安全性を確認しながら、過剰摂取に気を付けた食生活を送ろう!

食品添加物は悪い面ばかりではなく、使い方や摂取量によっては私たちの食生活を支えてくれる存在でもあります。

大切なのは、正しい情報を得て過剰にならないよう意識すること。

普段から商品パッケージの表示をチェックし、自分に合った範囲で選択するだけでもリスクは減らせます。

アイチョイスでは、食品添加物に頼らない商品を取り扱っています。

まずはおためしボックスでお試しください。

「絶対に安全」といい切れるものは世の中に少ないですが、現行の法律や基準を守って使用される限り、リスクは低いと考えられています。

厚生労働省や食品安全委員会が、動物実験や各種検査をもとに指定・規定しているからです。

ただし、人によってアレルギー体質など個別差もあるため、気になる方はできるだけ食品添加物に頼らない食品を選ぶなどの対策が有効ですね。