食品添加物の表示のルールは?食品表示のお役立ちガイド

私たちが日ごろ見かける多くの食品には、さまざまな食品添加物が使われています。

その商品のパッケージにある原材料名欄や添加物欄に、食品添加物名が記載されているのをご存じですか?

今回は食品添加物の表示方法をわかりやすく解説!

摂り過ぎに気をつけたい食品添加物の種類、商品の選び方もお伝えします。

目次

食品表示法とは

食品表示法とは消費者が安心して食品を選べるように定められた法律のこと。

2015年4月に施行され、「食品衛生法」「JAS法」「健康増進法」に記載される食品添加物の表示に関する規定を1つにまとめたものです。

食品表示法では原則として、商品の袋に食品に使用したすべての食品添加物の物質名を記載する必要があります。

加工食品やお菓子、飲料など梱包して販売される商品がその対象です。

参考:食品表示法 説明資料|消費者庁食品表示企画課,(参照2024-08-02)

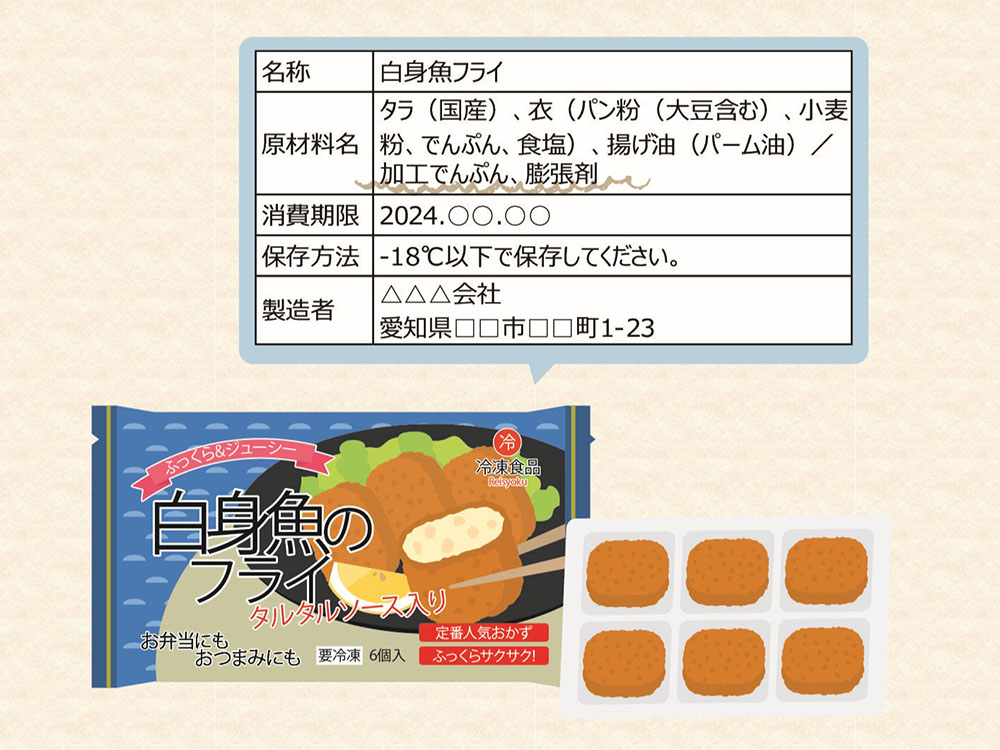

食品添加物はどこを見て確認するの?

食品添加物は、包装や梱包に記載される「原材料名欄」もしくは「添加物欄」、ばら売りの場合はポップに表示されます。

加工食品で使用されている食品添加物は、食品中の含有量が多い順に「物質名」で表示。

原材料と食品添加物は混同せず、次の3パターンで区別されるのがルールです。

- 原材料名と食品添加物欄を分けて表示

- 記号(「/」など)で区切って表示

- 改行・段で区切って表示

原材料名と食品添加物欄を分けて表示

見出しを分けて表示する方法です。

明確に分けられているため、一目で食品添加物だと判断できます。

| 名称 | 焼き菓子(クッキー) |

| 原材料名 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、バター、卵、食塩 |

| 添加物 | 膨張剤、乳化剤、着色料(赤3、黄色5)、香料(一部に小麦・大豆・乳成分を含む) |

記号(「/」など)で区切って表示

スラッシュ「/」などの記号を用いた最も多い表示方法です。

原材料と食品添加物を区切るのに「/」の記号を使用するのが一般的。

記号の前が原材料、後ろが食品添加物と分けられています。

| 名称 | 焼き菓子(クッキー) |

| 原材料名 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、バター、卵、食塩/膨張剤、乳化剤、着色料(赤3、黄色5)、香料(一部に小麦・大豆・乳成分を含む) |

改行・段で区切って表示

原材料のあとに改行または段で区切り食品添加物を記載する方法です。

使用している食品添加物がわかりやすくなっています。

| 名称 | 焼き菓子(クッキー) |

| 原材料名 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、バター、卵、食塩 膨張剤、乳化剤、着色料(赤3、黄色5)、香料(一部に小麦・大豆・乳成分を含む) |

参考:食品表示の内容を正しく理解するための“食品添加物表示に関するマメ知識”|消費者庁,(参照2024-08-02)

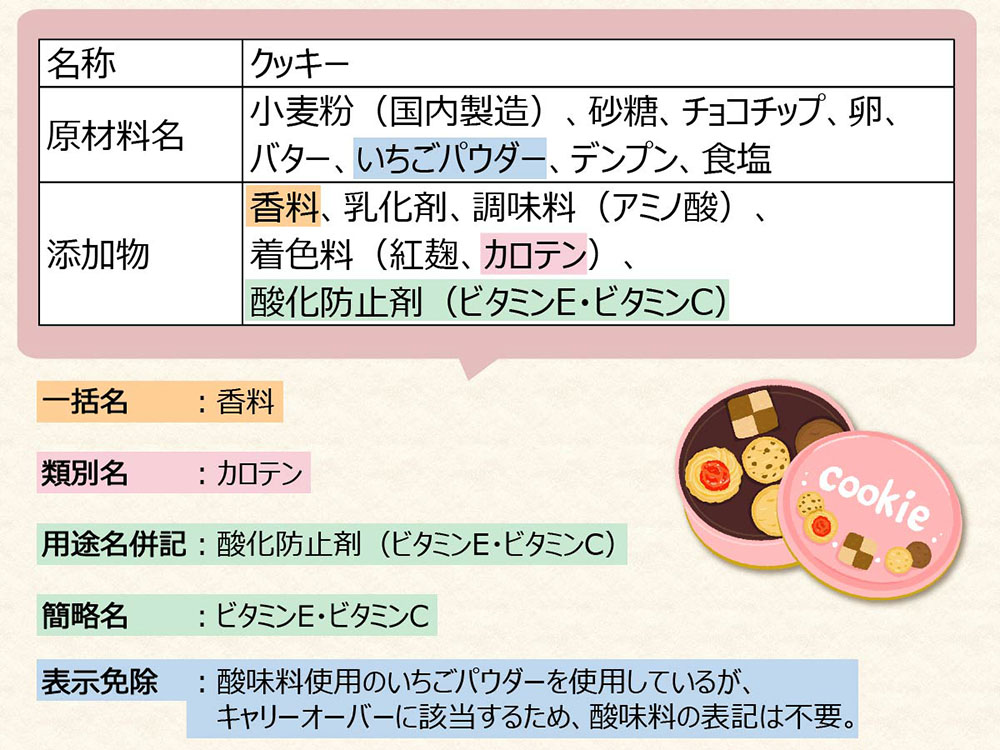

食品添加物の表示方法

食品添加物は「物質名」での表示が基本です。

ただし、一部の食品添加物は物質名以外の表示が認められています。

その理由は、食品添加物の内容をわかりやすく伝えるためです。

容器包装の限られた表示スペースを考慮する目的も。

以下4つの表示方法をわかりやすく説明します。

- 簡略名・類別名表示

- 用途名併記

- 一括名表示

- 表示免除

簡略名・類別名表示

食品添加物は物質名(品名・別名)以外に、簡略名・類別名での表示が認められています。

- 品名・別名:指定添加物の告示・既存添加物の収載リストに記載されているもの

- 簡略名:一般的に知られている名称を短くしたもの

- 類別名:性質の似ている複数の物質をまとめたもの

商品の表示例は下記のとおりです。

| 物質名 | 簡略名の例 |

| L-アスコルビン酸 | ビタミンCなど |

| 炭酸水素ナトリウム | 重曹など |

| 物質名 | 類別名の例 |

| β-カロテン、リコピンなど | カロテノイド |

| キサンタンガム、グァーガムなど | 増粘多糖類 |

参考:別添 添加物1-1 簡略名又は類別名一覧表|消費者庁,(参照2024-08-02)

用途名併記

一部の食品添加物は、用途名と物質名を一緒に表示しなくてはなりません。

用途名をつけ「食品添加物がなんのために使われているのか」を明確にするためです。

用途名を表示すべき食品添加物は8種類。

「甘味料」「着色料」「保存料」「糊料(増粘剤・安定剤・ゲル化剤)」「酸化防止剤」「発色剤」「漂白剤」「防かび剤または防ばい剤」です。

以下のように「用途名(物質名・簡略名・類別名のいずれか)」で表示されています。

| 用途名 | 用途名併記の例 |

| 甘味料 | 甘味料(アスパルテーム)、甘味料(ステビア) |

| 着色料 | 着色料(カラメル)、着色料(赤102) |

一括名表示

一括名表示とは、同じ役割や機能を持つ複数の食品添加物を、ひとつの名称にまとめて表示する方法です。

「香料」や「調味料(アミノ酸等)」といった表示が一括名に当たります。

下記14種類の用途で食品添加物を使用する場合、法令で定められたもののみ一括名表示が認められています。

表示が認められている | イーストフード、ガムベース、かんすい、酵素、香料、光沢剤、チューインガム軟化剤、酸味料、調味料、豆腐用凝固剤(凝固剤)、苦味料、乳化剤、水素イオン濃度調整剤(pH調整剤)、膨張剤(ベーキングパウダー・ふくらし粉) |

調味料は、使用される成分の種類や組み合わせによって異なる名称で表記。

それぞれの構成に応じて4つのグループに分類されます。

| 調味料の種類 | 単独使用時の表示 | 他の成分と併用時の表示 |

| アミノ酸系 | 調味料(アミノ酸) | 調味料(アミノ酸等) |

| 核酸系 | 調味料(核酸) | 調味料(核酸等) |

| 有機酸系 | 調味料(有機酸) | 調味料(有機酸等) |

| 無機塩系 | 調味料(無機塩) | 調味料(無機塩等) |

参考:資料3 食品添加物の表示について|厚生労働省,(参照2024-08-02)

表示免除|食品添加物の表示義務のないものは?

食品添加物は通常、原材料名欄等に記載が必要ですが、下記のような一部のケースでは表示が免除されます。

- 加工助剤

- キャリーオーバー

- 栄養強化

食品添加物の原料にアレルギーの原因となる特定原材料(※)が含まれている場合は、アレルゲン表示が必要です。

※特定原材料・・・食物アレルギーを引き起こすとされ、容器包装された加工食品への表示を義務化している食品。

特定原材料および特定原材料に準ずるものは、すべてあわせて28品目あります。

加工助剤

「加工助剤」とは、食品の製造過程で使用される食品添加物です。

下記の理由により、容器包装への表示が免除されます。

- 製造の最終工程で除去されているもの

- 食品に通常含まれる成分に変わるもの

- 食品に影響を与えない程度の微量成分であるもの

加工助剤の例:生鮮カット野菜の殺菌目的で「次亜塩素酸ナトリウム」が使われるが、最終工程で水洗いされ製品には残らない。

キャリーオーバー

「キャリーオーバー」とは、原材料の製造・加工段階で使用された食品添加物のこと。

最終製品に残留するものの、その量はごく微量であるため、食品添加物本来の効果を発揮しない場合を指します。

容器包装への表示が免除されるキャリーオーバーの定義は下記4つです。

すべてに当てはまる場合のみ、表示省略が認められています。

- 原材料に食品添加物の使用が認められている

- 原材料に使われる食品添加物が、法律で定められた使用基準を超えていない

- 原材料由来以上の食品添加物が最終製品に意図的に追加されていない

- 最終製品に残った食品添加物が、実際に効果を発揮しないほど微量

キャリーオーバーの例:チョコレートの製造時に乳化剤(大豆由来レシチン)を使用。

そのチョコレートを原料としてチョコレートクッキーを作るが、乳化剤としての効果を発揮しない。

参考:Q&A詳細 食品添加物のキャリーオーバーの判断基準について|食品安全委員会,(参照2024-08-02)

栄養強化

「栄養強化」とは、ビタミン類・ミネラル類・アミノ酸類など食品の栄養を強化する目的で使用される食品添加物のこと。

食品添加物である「栄養強化剤」が該当します。

栄養強化が目的の場合、容器包装への表示義務はありませんが、以下に記した一部の食品は栄養強化が目的であっても表示する必要があります。

- ジャム類等の食品【※】

- 特別用途食品(病者・妊産婦・授乳婦・乳児用食品・幼児用食品など)

- 機能性表示食品(化学的根拠に基づいた機能性が事業者の責任で表示される食品)

栄養強化の例:人体で生成されない「必須アミノ酸」などを栄養強化目的で食品に添加した場合、表示が免除される。

※栄養強化が目的の場合でも、下記の21品目は容器梱包に表示する必要があります。

農産物漬物・ジャム類・乾めん類・即席めん・マカロニ類・ハム類・プレスハム・混合プレスハム・ソーセージ・混合ソーセージ・ベーコン類・魚肉ハムおよび魚肉ソーセージ・ウスターソース類・乾燥スープ・食用植物油脂・マーガリン類・調理冷凍食品・チルドハンバーグステーキ・チルドミートボール・果実飲料・豆乳類

参考:栄養強化⽬的で使⽤した添加物の表⽰について 令和7年1月 消費者庁食品表示課|消費者庁,(参照2024-08-02)

「添加物不使用」「無添加」の表示ルールを明確化

「添加物不使用」や「無添加」の表示を見て商品を購入した経験はありませんか?

「令和2年度食品表示に関する消費者意向調査報告書」では、安全性や健康面を考えて「添加物不使用」「無添加」の商品を選ぶ消費者が増えていることがわかりました。

しかし、食品添加物の表示方法が決まっている一方、これまで「不使用表示」に関する統一されたルールが存在していなかったのです。

たとえば、従来使われていた「無添加」とのみ記載されるケース。

「具体的になにが無添加なのか」示されていないのが一般的でした。

その他にもメーカーによって表示基準が異なり、消費者の混乱や誤解が生じるケースも。

このような背景から消費者が安心して食品を選べるように「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」が策定されました。

参考:令和2年度食品表示に関する消費者意向調査報告書(食品添加物不使用表示関連) 令和3年7月|消費者庁,(参照2024-08-02)

「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」とは

「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」とは、食品添加物不使用の表示で消費者に誤認を与えないための指標です。

2022年に消費者庁より策定され、2024年4月から本格的に施行されました。

誤認を防ぐための表示ルールは、以下10の類型に分けられています。

| 類型 | 具体的なNGの例 |

| 類型1:単なる「無添加」の表示 | パッケージに「無添加」とだけ表示 |

| 類型2:食品表示基準に規定されていない用語を使用した表示 | 生鮮野菜・牛乳に保存料不使用と表示 |

| 類型3:食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示 | 「化学調味料無添加」と表示(人工・合成・化学・天然等は使用禁止) |

| 類型4:同一機能・類似機能を持つ食品添加物を使用した食品への表示 | 化学調味料を使用していないが、代替物質を使用して「無添加」と表示 |

| 類型5:同一機能・類似機能を持つ原材料を使用した食品への表示 | 合成着色料の代わりに天然由来の着色料を使用して「無添加」と表示 |

| 類型6:健康、安全と関連付ける表示 | 「無添加だから健康にいい」と表示 |

| 類型7:健康、安全以外と関連付ける表示 | 「無添加だからおいしい」と表示 |

| 類型8:食品添加物の使用が予期されていない食品への表示 | ミネラルウォーターに着色料不使用と表示 |

| 類型9:加工助剤、キャリーオーバーとして使用される(又は使用されていないことが確認できない)食品への表示 | 残留の可能性があるのに「完全無添加」などと表示 |

| 類型10:過度に強調された表示 | 大きく目立つフォントで「一切添加物なし!」などと表示 |

なお、ガイドラインは「食品添加物不使用」や「無添加」の表示を完全に禁止するものではありません。

下記の記事では10項目について詳しく解説しているので、ぜひご覧くださいね。

※「化学調味料」は「調味料(アミノ酸等)」を端的に伝える用語として使用しています。

引用:食品表示基準Q&A_食品添加物の不使用表示に関するガイドライン|消費者庁,(参照2024-08-02)

食品添加物の表示で知っておきたい2つのポイント

食品を選ぶ際、表示内容を正しく理解することが重要です。

以下2つの知っておくべきポイントをご紹介します。

- 生鮮食品に使用した食品添加物は容器包装やポップに記載

- 食品添加物に「特定原材料」が含まれている場合あり

生鮮食品に使用した食品添加物は容器包装やポップに記載

果物や野菜などの生鮮食品は、品質や見た目を保つために食品添加物が使われることも。

食品表示基準で規定された食品には、食品添加物が表示されています。

消費者に正しい情報を伝えるため、表示ラベルやポップでの表示が義務付けられているのです。

| 容器包装の場合 表示が必要な生鮮食品の例 | アボカド、あんず、おうとう、かんきつ類、キウイ、ざくろ、すもも、西洋なし、ネクタリン、パイナップル、バナナ、パパイヤ、ばれいしょ、びわ、マルメロ、マンゴー、もも、りんご |

- 容器包装の場合:表示ラベルに食品添加物名を記載

- ばら売りの場合:食品近くのポップや値札に食品添加物名を記載

ばら売りや量り売りの生鮮食品は、原則として食品添加物の省略が可能。

ただし、防かび剤や甘味料の役割を持つ特定の食品添加物は、別途定められたリストに該当する場合、表示が必要です。

たとえば、輸入されたレモンに防カビ剤の「イマザリル」を使用した場合、ポップ等に「防カビ剤(イマザリル)」と表示します。

参考:食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)|e-GOV法令検索,(参照2024-08-02)

参考:別添 添加物1-1 簡略名又は類別名一覧表|消費者庁,(参照2024-08-02)

食品添加物に「特定原材料」が含まれている場合あり

食物アレルギーを持つ方は、食品を購入する前に原材料表示とあわせて食品添加物に含まれる情報も確認しましょう。

アレルギーを引き起こす原因である特定原材料等は、食品添加物の原材料の一部あるいは製造過程で使用されることもあります。

特定原材料等は主に以下の2つで表示されます。

一括表示は表示するスペースが限られている場合に使用されますが、原則は個別表示です。

| 名前 | 表示方法 | 添加物表示の例 |

| 個別表示(原則) | 原材料ごとにアレルゲンを表示 | 「レシチン(卵由来)」「しらこたん白(さけ由来)」など |

| 一括表示 | 最後にまとめてアレルゲンを表示 | (一部に小麦・卵・乳成分を含)など |

参考:加工食品の食物アレルギー表示ハンドブック 令和5年3月作成(令和6年3月一部改訂)|消費者庁,(参照2024-08-02)

そもそも食品添加物の種類とは

食品添加物とは、食品の製造過程において、品質の向上や保存を目的として食品に添加・混合される物質です。食品衛生法で定義されており、厚生労働省が安全性を評価したうえで使用が認められています。

食品衛生法で定義され、厚生労働省により安全性の評価を経て使用が認められている物質です。

食品添加物は、主に以下4つの種類に分類されます。

- 指定添加物

- 既存添加物

- 天然香料

- 一般飲食物添加物

それぞれについて解説します。

指定添加物

「指定添加物」は、国が科学的な試験で安全性を確認し、使用を許可した添加物のことです。食品衛生法という法律で、使える食品や量が厳しく定められているため、安全性が管理されています。

たとえば、お弁当の保存性を高める「ソルビン酸」や、「グリシン」などがこれにあたります。

以下の記事では指定添加物である「グリシン」について細かく解説しています。

参考:食品添加物 |厚生労働省,(参照2025-12-03)

参考:公益財団法人 日本食品化学研究振興財団,(参照2025-12-03)

既存添加物

「既存添加物」とは、化学合成品以外の添加物のうち長年日本で用いられてきた食品添加物のことです。

長年食べられてきた実績があり、私たちの食文化に根付いています。

たとえば、着色で使用される「クチナシ色素」や、ステビアの葉から得られた甘味成分である「ステビア」などがこれにあたります。

長く食べられてきたという経験から安全性が確認されている、いわば食の知恵として受け継がれてきた存在です。

使用実績が確認されたもののみが登録されていますが、流通実態が無くなったもの等は適宜削除されます。

以下の記事では既存添加物である「ステビア」について詳しく解説しています。

参考:食品添加物 |厚生労働省,(参照2025-12-03)

参考:公益財団法人 日本食品化学研究振興財団,(参照2025-12-03)

天然香料

「天然香料」は、バニラや果物など、動植物から香り成分を取り出して作られる添加物です。

食品に豊かな風味をつけてくれる、私たちの食生活に身近な存在ですね。種類が多く、ごく少しの量で使われるため、まとめて「香料」と表示するルールになっています。

なお、香料については以下の記事で詳しく解説しています。

参考:食品添加物 |厚生労働省,(参照2025-12-03)

一般飲食物添加物

普段食べている食材を、食品の品質保持や加工のために利用する場合、「一般飲食物添加物」に該当します。

名称は難しく感じられますが、実際には身近なものばかりです。

たとえば、ゼリーの色付けに「いちご果汁」を使ったり、パンの色付けに「ココアパウダー」を使ったりする場合がこれに当たります。

参考:食品添加物 |厚生労働省,(参照2025-12-03)

食品添加物の主な種類と用途

食品添加物の主な種類と用途を以下にまとめました。

| 食品添加物 | 役割 | 代表的な食品添加物 | 使われている食品例 |

| 甘味料 | 食品に甘みを与える | アスパルテーム | 清涼飲料水 菓子類 シリアル 乳製品など |

| 着色料 | 食品に色味をつける | クチナシ色素 赤色3号 | 清涼飲料水 菓子類 アイスクリーム アルコール飲料など |

| 香料 | 食品に香りをつける | オレンジ香料 バニリン | 清涼飲料水 ガム・キャンディー アイスクリーム チョコレートなど |

| 保存料 | 食品の腐敗を防いで保存性を高める | ソルビン酸 | パン類 ベーコン・ハム スナック菓子 インスタント食品など |

| 酸化防止剤 | 食品の酸化を防止する | エリソルビン酸ナトリウム | 加工肉 マーガリン・ショートニング 缶詰など |

| 増粘安定剤 | 食品の粘度を増強させる | ペクチン | アイスクリーム ドレッシングなど |

| 発色剤 | 食品の色味を鮮やかにする 加工中に変色するのを防ぐ | 亜硝酸ナトリウム | ハム・ソーセージなどの加工肉食品 ピクルス・漬物など |

| 調味料 | 料理のうまみを引き立てる | グルタミン酸ナトリウム イノシン酸ナトリウム | カレールー・シチューの素 スナック菓子 冷凍食品 調味料 |

| 防カビ剤 | カビなどの繁殖を抑える | オルトフェニルフェノール | オレンジ |

| 乳化剤 | 混ざりにくい水と油を均一に混ぜる 起泡消泡の働きもある | グリセリン脂肪酸エステル 植物レシチン | パン アイスクリーム ドレッシングなど |

| 膨張剤 | ガスを発生させて食品を膨らませる | 重曹(炭酸水素ナトリウム) | クッキー ホットケーキ 焼き菓子など |

| 製造用剤 | 食品の製造・加工時に必要な食品添加物 | にがり(塩化マグネシウム) かんすい(炭酸ナトリウム) | 豆腐 中華めん |

| 結着剤 | 食品の形状を保ち、食感を向上させる | リン酸塩 | ハム・ソーセージ |

各食品添加物の詳細については、関連する記事へのリンクを掲載していますので、参考としてご覧ください。

食品添加物のメリット・デメリット

食品添加物は食品の品質を高めたり安全性の向上などのメリットに加えて、デメリットもあります。

それぞれメリットとデメリットの詳細を以下で解説します。

食品添加物のメリット

食品添加物と聞くと、つい悪いイメージを持ってしまいがちですが、実は私たちの食生活を支える多くのメリットがあります。

食中毒を防いで食品を長持ちさせたり、不足しがちな栄養を補ってくれたりと、その役割はさまざま。

主なメリットは以下のとおりです。

- 安全性の向上: 保存料などが食中毒菌の増殖を抑える。

- 品質の維持: 食品の風味や見た目を保ち、美味しさを長持ちさせる。

- 製造の補助: 豆腐を固める、パンをふっくらと仕上げるなど、製造に不可欠な役割を担う。

- 栄養の強化: ビタミンやカルシウムなどを補う。

もし食品添加物がなければ、コンビニのお弁当やスーパーのお惣菜を安心して買うのは難しくなり、フードロスの問題も今よりずっと深刻になっていたかもしれません。

食品添加物は私たちの食生活をより安全で、豊かに、そして便利にしてくれる存在でもあります。

食品添加物のデメリット

食品添加物との付き合い方で注意したい点もいくつかあります。

食品添加物の安全性は国が厳しく管理していますが、食品添加物が多く使われている加工食品ばかりに頼った食生活は、栄養バランスが偏る原因となるおそれがあります。

知らない間に塩分や糖分、脂質の摂りすぎにつながる場合もあるので注意が必要です。

また、虫由来の食品添加物などには一部アレルギー症状を起こした報告もあるため、アレルギー持ちの方は注意しましょう。

大切なのは、特定の食品に偏らず、いろいろな食材からバランス良く栄養を摂ることを心がけることが大切です。

食品添加物のデメリットに関するよくある質問を以下の記事で解説しています。

食品添加物を控えた商品の選び方

食品添加物をできる限り控えたい場合は、以下に注意して商品を選びましょう。

- 原材料・食品添加物欄がシンプルな商品を選ぶ

- 「なにが無添加なのか」を確認する

- 信頼できるメーカーか見極める

原材料・食品添加物欄がシンプルな商品を選ぶ

使用した食品添加物の種類や数が少ないほど、原材料表示は短くシンプルになります。

見慣れない化学物質名やカタカナ表記が多い場合は、食品添加物を大量に使っている可能性が高いです。

ただし、複数の添加物がまとめられた「一括名表示」で少なく見えている可能性も。

気になる場合は、メーカーに問い合わせてみるのもひとつの方法です。

アイチョイスは、「なるべくなら家庭にある調味料でシンプルにご飯を作りたい」。

そんな想いを持つ方の暮らしに寄り添いたいと考えています。

表示上わかりにくい「一括名表示」の中身も、しっかりと確認。

香料以外の成分をすべて把握し、独自の基準で「使ってよいもの」と「つかわないもの」を分けて管理しています。

初回限定「おためしボックス」では、アイチョイスで人気の商品を気軽に試せますよ◎

「なにが無添加なのか」を確認する

商品によっては「完全に無添加の食品」と「一部無添加の食品」の2つがあります。

無添加の表示があるからといって、すべての食品に食品添加物が使われていないわけではありません。

現在は食品添加物の不使用表示ガイドラインの策定によって「なにが無添加なのか」が明確になり、消費者は安心して商品を選べるようになりました。

具体例を挙げると「着色料不使用」や「保存料無添加」と記載されています。

商品を購入する前は表示を見て、自分が避けたい食品添加物が入っていないか確認しましょう。

信頼できるメーカーか見極める

商品の品質や食品添加物情報など、信頼性のある商品かチェックする必要があります。

信頼できるメーカーは、公式サイトやSNSで商品情報を公開している可能性が高いです。食品添加物以外にも、原材料等についても調べておくと安心できるでしょう。

パッケージの表示とあわせて、下記も確認してみてくださいね。

- 原材料の産地が明確か

- 製造工程の情報を公開しているか

- 加工工程が少ないか

摂り過ぎに注意したい身近な食品添加物一覧

食品添加物の中でも、長期間の摂り過ぎに注意したい食品添加物をまとめました。

下記のおすすめリンクでは「なぜ注意すべきなのか」を詳しく解説しています。

食品添加物について正しく理解し、食品表示の確認でぜひ役立ててくださいね。

| 種類 | 用途 | 食品添加物名 |

| 発色剤 | ソーセージなどの加工肉製品を鮮やかに発色させる 細菌の繁殖を抑える | 亜硝酸ナトリウム |

| 甘味料 | お菓子やジュース、ガムに甘味をつける | アスパルテーム、アセスルファムK |

| 保存料 | 食品のカビ・細菌の繁殖を抑える | ソルビン酸カリウム |

| 着色料 | お菓子や飲料に鮮やかな色をつける | 赤色・黄色・青色 |

| 防カビ剤 | 野菜や果物の表面に使い、カビを予防する | OPP・TBZ |

| 酸化防止剤 | スナック菓子などの加工食品の酸化を防ぐ | BHT・BHA |

よくある質問

食品添加物が書かれている場所は?

食品添加物の表示ルールは?

食品添加物は物質名での表示が基本です。

そのほか、一部の食品添加物は「簡略名・類別名表示」「用途名併記」「一括名表示」「表示免除」ができます。

なぜ簡略名や類別名が必要なの?

食品に含まれる食品添加物の内容を消費者にわかりやすく伝えるためです。

容器包装の限られたスペース内に収める目的もあります。

添加物表示の表示が免除される場合は?

食品添加物の表示が免除されるのは下記3つです。

ただし、食品添加物に食物アレルギーの対象となる食品が含まれる場合は、原則として記載しなくてはなりません。

- 加工助剤

- キャリーオーバー

- 栄養強化

参考:加工食品の食物アレルギーハンドブック令和5年3月作成(令和6年3月一部改訂)|消費者庁,(参照2024-08-02)

食品添加物表示の知識を身につけ、賢く買い物しよう

商品に入っている食品添加物を確認したい場合、包装容器の商品表示ラベルにある「原材料名欄」もしくは「添加物欄」を確認しましょう。

原材料名と食品添加物欄を分ける方法や、記号(「/」など)で区切ったり、改行したりなどさまざまな方法で記載されています。

食品添加物は物質名での表示が基本ですが、「簡略名・類別名表示」「用途名併記」「一括名表示」での表示も可能。

また「加工助剤」「キャリーオーバー」「栄養強化」にあたるものは、表示の必要がありません。

上記の食品添加物表示の基本を身につけ、納得のいく商品選びをしてくださいね◎

アイチョイスは、東海エリア(愛知・岐阜・三重・静岡・三重一部地域を除く)を中心とした宅配事業を行っています。

原材料情報をすべて公開しているため、安心して商品を選べますよ。

まずは「おためしボックス」でアイチョイスの商品を気軽にお試しくださいね。

食品添加物は商品の容器包装にある原材料名欄および添加物欄に表示されています。