有機農業を続けて50年。しょうがを栽培するうきうき森田農場に行ってみた!

令和7年8月10日からの大雨により、熊本県内各所で甚大な被害が発生しました。

被害を受けられた熊本県の皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。

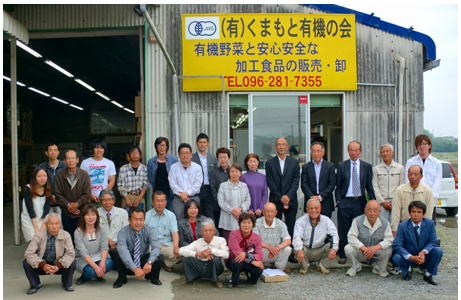

熊本県の有機生産者グループ、「くまもと有機の会」。

アイチョイスでもくまもと有機の会に所属する生産者さんの野菜を多く取り扱っています。

今回紹介するのは、設立当初からくまもと有機の会に所属し、有機栽培歴50年の「うきうき森田農場」。

ベテラン有機農家の森田さんを取材してきました。

目次

うきうき森田農場とは

熊本県の豊かな自然のなかで、有機農業に情熱を注ぎ続けている「うきうき森田農場」。

代表の森田さんは、「命を養う食材を届けたい」という思いのもと、農薬や化学肥料に頼らず、自然の力を最大限に活かす農法を実践し続けています。

森田さん

農家の三代目として生まれ、「農家の長男は農業を継ぐ」という時代の中、1970年の高校卒業後は“宿命”のように農業の道へ。

2016年には農林水産大臣賞を2度受賞されるなど、有機農業のパイオニアでもあります!

森田さんにとって、くまもと有機の会はどんなところ?

1974年に熊本県有機農業研究会が発足し、当時22歳ながら研究会の地区リーダーを務めていた森田さん。

翌年には有機米や野菜を消費者に届ける仕組みづくりが動き出し、研究会の役員として、現在のくまもと有機の会前身の『有機流通センター』設立にも関わることとなりました。

くまもと有機の会は、50年以上にわたって生産者が作った有機野菜を生活者に届ける架け橋のような組織です。

森田さんは「ここは、生産者にとっても消費者にとっても『よりどころ』です」と語ります。

命につながる食材を求める人にとっては、安心して有機野菜を手に入れられる場所であり、生産者にとっては、必要としてくれる人に野菜を届けられる場所。

喜んで食べてくださる方に届けられることが、生産者にとって何よりもうれしいことなのだそうです。

生活者と生産者の在り方

森田さんは、持続可能な社会を築くためには、「生産者」と「生活者」が互いに支え合う関係であることが大切だと考えています。

森田さんはSDGsという言葉が広まる以前から、自然の循環や未来につながる農業を意識してきました。

「消費者」という言葉には使うだけという印象があるため、森田さんはあえて「生活者」と呼びます。

暮らしを営む人として、食べ物の価値を見つめ直し、命を養う素材にしっかりとお金を使うことが、健康で持続可能な暮らしにつながると考えています。

生産者は生活者の健康と暮らしを支える存在。

そして生活者は、生産者が次の栽培を続けられるように、再生産を支える存在でもあります。

相互の支え合いがあってこそ持続可能な社会が成り立つ、それが森田さんの信念です。

くまもと有機の会 森田さんの畑に行ってみた!

栽培している野菜

森田さんの畑では、しょうがをはじめ、米や里芋、季節の野菜などを生産しています。

就農当初はみかんや稲作が中心でしたが、取り扱う農作物を増やし、現在では10種類以上にものぼります。

1,000アールあるうち、半数近くの450アールが有機JAS認証を得た畑だそうです。

有機JAS認証について、詳しくは以下の記事で解説していますので参考にしてください。

森田さんのこだわり「健康は食べ物から」

1974年に熊本県有機農業研究会に参加して有機栽培について学び、1980年以降は徐々に有機栽培の面積を広げていったといいます。

有機栽培は味に現れると話す森田さん。

例えば山から湧き出る清らかな水で育てた米と、平野部の排水が混じった水で育てた米では、炊き上がったときの湯気の匂いが異なっていると言います。

「山の上流の清らかな水で育てたお米からは、炊飯器から立ち上る湯気がふわっと広がり、ほとんど無臭です。一方、山のふもとの平野部で育てたお米は、町中の水を吸収しているためか、どこか山間部のお米とは違うにおいを感じることがあります。」

森田さんは昭和50年代からその違いに気づいていました。

「生活者に知ってもらいたいことは、作物は土壌から養分や水分を得て、その水や土の味を人間が味わっているということ」森田さんはそう語ります。

うきうき森田農場の研修生たちが森田さんの畑で育てたしょうがと、他の産地のものを食べ比べた時も、匂いや舌にピリッとくる辛味がまったく違ったそうです。

「あの辛さは、農薬や化学肥料の味だと思うんです。」

しょうがをシロップやジャムに加工すると、加工中の蒸発する香りの中にその違いがよりはっきりと現れるといいます。

有機農業を選んだ理由

高校を卒業してすぐに就農した森田さん。

有機栽培の道に進んだのには、きっかけがありました。

就農当時育てていたみかん5町分の畑では、除草作業が一番の大仕事。

ある時、除草剤を散布したところ、草の根が枯れたにおいや、カメムシが死んだときの独特なにおいなど、鼻につく強いにおいが忘れられなかったといいます。

「これは人間にとって良いものではない」と直感し、除草剤を辞めたそうです。

当時はみかん畑全体を草刈り機で除草し、年間280日は草刈り機をかけたと言います。

そして、さらなるきっかけを与えたのが有吉佐和子さんの著書『複合汚染』でした。1974年、熊本県有機農業研究会の設立を目指していた頃にこの本と出会い、化学物質が体内に蓄積されることで起こる健康被害の可能性に衝撃を受けたといいます。

「これは大変な時代が来る」と感じた森田さんは、化学肥料も除草剤も農薬も使わない農業をやろうと決意したそうです。

有機しょうがってどうやって栽培するの?

有機しょうがの年間スケジュール

しょうがの栽培は、春の定植から始まります。

3月から4月にかけて苗を畑に植え付け、その後は雑草対策などの管理作業を行いながら、じっくりと育てていきます。

収穫は8月頃から始まり、気温の低下とともに終盤を迎えます。

しょうがは寒さに弱いため、夜の気温が5〜6度を下回るようになると霜が降り始めるリスクが高まります。

しょうがづくりでは「霜が3回降りる前に掘り上げる」というのが基本とされており、これが品質を守るための重要なポイントです。

そのため、収穫は遅くとも11月末までに終えるのが一般的です。

しょうがをはじめ、植物の『生理』に寄り添って育てることが大事だと森田さんは語ります。

うきうき森田農場のしょうが栽培のこだわり

しょうがは植え付けてから50日ほどで芽が出ます。

うきうき森田農場では、除草剤を使いません。

雑草対策としてマルチシートをかけ、芽が出る頃にそのシートを切り開いて芽を出させます。

その時に自身の田んぼから出た籾殻を畑一面に敷き詰め、雑草を抑制します。

これで草取りの労力を減らし、保湿や土壌改良にもつながります。

それでも月に一度は鎌で手作業で草取りが欠かせません。

昔のしょうが畑ではもっと雑草が生えていたようですが、長年かけてこのやり方に行きつきました。

農薬に頼らず、地道な作業を積み重ねて実ったのがうきうき森田農場の有機しょうがなのです。

肥料も自然由来にこだわります。

魚粉やカニ殻、海のミネラル分を含む資材など、10種類以上を組み合わせ、土の力を最大限に引き出しています。

「人が自然に逆らわず、その仕組みを生かすことが一番」と語る姿に、農業への深い哲学が感じられます。

有機栽培の難しいところ

取材した2024年のしょうが栽培は、天候不順と自然災害、害虫被害が重なり、収穫量は例年の9割減という深刻な状況でした。

まず、7月17日から8月のお盆までの約1ヶ月間、ほとんど雨が降らなかったことで、生育に必要な水分が不足。

さらに、イノシシやシカによる踏みつけ被害や、根切り虫などの害虫による食害が発生。

特に、親しょうががやられてしまうと、その横にできる子しょうがの成長にも大きく影響します。

2024年はその親しょうがが欠けてしまった株が多く、草丈も例年よりかなり低く、全体的に小ぶりなしょうがが目立ちました。

加えて、8月下旬の台風によるダメージも重なり、光合成による成長が妨げられました。

被害にあったしょうがは、上記の写真のように背丈が低く、葉がぼろぼろの状態。

これは、日照不足により、白星病という病気にかかってしまっているそうです。

農薬や化学肥料に頼らないため、ただでさえ難しいのが有機栽培です。

このような天候被害に加え、資材の高騰なども続いています。

有機栽培を支えているのは、私たち生活者一人ひとりなのです。

うきうき森田農場の森田さんに聞いてみた!

しょうがの保存方法

ちえまる

ご家庭では、冷蔵庫での保存は避けた方が良いでしょう。

低温障害で傷んでしまいますので、15度前後の場所に発泡スチロールなどを使って保管するか、すりおろして冷凍保存するのがおすすめです。

森田さん

おすすめレシピ

ちえまる

しょうがのおすすめレシピを教えてください。

さつまいもとしょうがで作った餡を、しょうがを練り込んだ生地で包んだしょうがまんじゅうです。生地がとてもやわらかく、作るのが大変ですが、しょうがの風味をしっかり楽しめます。

その他、すりおろしたしょうがを電子レンジで温め、レモン汁・醤油・米油と一緒に混ぜると、簡単にドレッシングができます。

さっぱりとして食べやすいですよ。

森田さん

研修生の受け入れについて

ちえまる

研修生はどのくらい受け入れているのですか?

過去には約50人の研修生を受け入れ、技術や思いを伝えてきました。

現在は家族3人と社員1人で運営し、必要に応じてパートさんに手伝ってもらいながら畑を守っています。

森田さん

組合員へのメッセージ

ちえまる

組合員へのメッセージをお願いします!

有機農業は、生産者だけの努力では続きません。生活者のみなさんが、命を養う食べ物にきちんと価値を見出し、購入してくださることで、私たちは有機栽培を続けていくことができるのです。

お互いが支え合うことで初めて持続可能な社会がつくられる。

その循環を一緒に育てていきましょう。

森田さん

「生活者」として、どう暮らしていくか

天候や病害虫との厳しい戦いの中でも、森田さんの有機しょうがに込められているのは「健康は食べ物から」という変わらぬ思い。

私たちの食卓に届くその味わいは、森田さんの半世紀にわたる挑戦と、生活者への変わらぬ願いの結晶です。

取材の中で、有機野菜の価格について「高いか安いか」ではなく、「何にお金を使うべきか」という視点が必要だと森田さんは語ってくれました。

生産者が再び畑に立てるような適正価格で商品を届けること。

そして生活者は、無駄な消費を見直し、命を養う食べ物にこそ価値を見出すこと。

それが、健康で持続可能な暮らしへの第一歩だと感じています。

持続可能な社会は、生産者の努力だけでは成り立ちません。

「買う」という行為は、単なる消費にとどまらず、未来への投票でもあるのです。

私たち一人ひとりが生活者として、何を選び、どう暮らしていくのか。

その問いを深く考えていかなければなりません。

編集担当ちえまる

2023年にアイチョイスに入協。20代の1人暮らし。

アイチョイスには食べたことのないものや知らない食べ物がたくさんあって、わくわく。

カメラを片手にいろいろな食べ物の産地へ取材しています!

ズボラながら普段は自炊をがんばっていて、今はレパートリーを増やそうと奮闘中。

ミックスナッツはパンプキンシードが入っているものが好き。

しょうがの保存方法を教えてください。