食品添加物の見分け方と表示ルール|スラッシュの意味や表示義務のないものとは

食品を選ぶ際に気になる食品添加物の表示方法について解説します。

原材料との違いや表示ルールを理解して、自分に合った商品を選びましょう!

この記事では、原材料欄のスラッシュの意味や表示義務のない食品添加物、さらに「無添加」の表示に関する注意点など、食品添加物の見分け方を総合的に解説します。

目次

食品添加物と原材料の違いとは?

食品添加物が原材料とどのように違うのかを簡潔に表にしました。

| 食品添加物 | 原材料 | |

| 定義 | 食品の加工や保存などの目的で加えられるもの | 製品を製造するためのもとになるもの |

| 使用例 | 着色料、甘味料、保存料、膨張剤 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、バター |

食品添加物とは、食品の加工や保存などの目的で加えられるものです。

一方、原材料は製品を製造するためのもととして使用されるものを指します。

たとえば、パンであれば小麦粉や水などが原材料になり、イーストフードや乳化剤などが食品添加物です。

出来上がった商品に何の食品添加物が含まれているかを、目で見て判断することはほぼ不可能でしょう。

食品添加物は、商品に書かれている成分表を見て確認しなければなりません。

ここからは、原材料と食品添加物の見分け方について解説していきます。

以下の記事では食品添加物の概要を説明していますので、ぜひご覧ください。

食品添加物の表示の見分け方

原材料と食品添加物がどのように記載されているか解説します。

前提として、2015年に制定された食品表示法により、原材料名と食品添加物を区別して表示することが義務付けられました。

原材料と食品添加物の表記方法は複数あり、商品パッケージのデザインやスペースの都合に応じて使い分けられています。

参考:食品表示法 説明資料|消費者庁食品表示企画課,(参照2025-08-29)

記号(「/」など)で区切って表示する方法

加工食品のパッケージで最もよく見かけるのが、原材料名の後に「/(スラッシュ)」などの記号を挿入して、その後ろに食品添加物をまとめて表記する方法です。

たとえば、「小麦粉、砂糖、食塩/乳化剤、膨張剤」のように記載されます。

スラッシュの前方にある小麦粉、砂糖、食塩が原材料、スラッシュの後ろにある乳化剤と膨張剤が食品添加物です。

スラッシュなどの記号が、原材料と食品添加物境界線として機能するので、消費者が食品添加物の存在に気づきやすくなります。

改行や段で区分する方法

食品パッケージの中には、原材料と食品添加物の間に改行や段落を入れて区別する方法もあります。

この形式では、スラッシュなどの明確な目印が使われないため、境界がわかりにくくなることが欠点です。

原材料名と食品添加物欄を区分けする場合も

包装に十分なスペースがある商品や、消費者の見やすさを重視している商品では、原材料と食品添加物をそれぞれ項目として分けて表示するケースも。

たとえば、「原材料:小麦粉、砂糖、食塩」「食品添加物:乳化剤、膨張剤」といったように、タイトルを付けて明確に区分することで、成分の違いが一目でわかるようになっています。

このような表示は、安全性や成分を気にする消費者にとって非常にわかりやすく、選択の判断材料としても役立ちます。

以下の記事では、具体的な表示例を挙げながら解説しているので、ぜひ参考にしてください。

参考:早わかり食品表示ガイド(令和7年4月版・事業者向け),(参照2025-08-29)

食品添加物の表示ルール

食品表示法に基づく食品添加物の表示ルールは、以下4つです。

- 物質名で表示

- 簡略名や類別名で表示

- 用途や目的を併記して表示

- 一括名で表示

- 表示免除

食品添加物の表示は法律によって定められており、基本的には物質名で記載することが義務付けられています。

ただし、用途名を併記したり、複数の成分をまとめて一括名で表示したりする表記も可能です。

また、後に解説しますが、一定の条件下では表示が免除されるケースや、「無添加」「不使用」といった表示への規制も存在します。

このように表示の形式が多様で、わかりにくいと感じる消費者も多いでしょう。

表示の内容やルールをよく理解することが、安全性や選択の判断において大切です。

物質名で表示

食品添加物は原則として、使用されたすべての食品添加物を物質名で表示することが義務付けられています。

たとえば、「アスコルビン酸」。

アスコルビン酸は、一般的に「ビタミンC」として知られており、食品添加物としては酸化を防ぐ酸味料などとして使用されます。

「アスコルビン酸」のような物質名での記載では、どういったものか分からない消費者も多いでしょう。

しかし、物質名が明記されていることで、成分の正体を調べやすくなるという利点もあります。

簡略名や類別名で表示

ビタミンC、重曹、カロテノイドなど、一般的に知られている簡略名や分類名で表示されるケースもあります。

この表示方法は、化学的な物質名に比べて消費者にとって親しみやすく、用途をある程度推測しやすいことが利点です。

たとえば、「重曹」は膨張剤として広く知られており、名称からその役割をイメージしやすいでしょう。

一方で、具体的な化学物質名が記載されないため、使用されている成分の詳細が不明瞭になるという課題もあります。

「ビタミンC」と表示されていても、実際にはアスコルビン酸やその誘導体など、複数の異なる成分が含まれている可能性があるため、正確な物質を把握するには追加の情報収集が必要です。

このような表示方式は、消費者の理解を促進する一方で、専門的な成分情報の透明性には限界があると言えます。

用途や目的を併記して表示

物質名や類別名とともに、用途を併記して表記する方式もあります。

たとえば「着色料(カラメル)」「甘味料(アスパルテーム)」といった形です。

この表記方法だと、食品添加物がどの目的で使用されているか消費者が把握しやすく、最も消費者に寄り添った表記と言えるでしょう。

一括名で表示

「保存料」「香料」などの記載を見かけたことがある方も多いのではないでしょうか。

このように、同じ役割や機能を持つ複数の食品添加物をまとめて、ひとつの名称で表示する方式を一括名表示といいます。

一括名で表記されるのは特定の用途で使う場合のみです。

この表記の場合、実際にどのような成分が含まれているのかは、明確にわかりません。

用途や目的が総合的に示されるため、必要最小限の情報しか得られないのが難点です。

もし詳しく知りたい場合は、メーカーや販売店に問い合わせたり、商品ウェブサイトなどで細かな情報を確認する必要があります。

以下の記事では食品添加物の表示の方法を、図を交えて詳しく解説しているので、参考にしてください。

バラ売りは表示義務がない?

食品表示法の対象外となる生鮮食品や、店頭で量り売りする商品の一部では、基本的に食品添加物の表示義務が免除されています。

ただし、食品近くのポップや値札に食品添加物名を記載することが必要です。

たとえば、ショーケースで販売されている惣菜やバラ売りのパンなど、包装されていない商品などが該当します。

参考:食品表示基準(平成二十七年内閣府令第十号)|e-GOV法令検索,(参照2025-08-29)

表示義務のない食品添加物

製造工程でごく微量しか残らず、最終的にほとんど食品に残らない場合などは、表示義務が免除されるケースがあります。

これは食品を安全に加工するために必要な工程で使われている食品添加物が該当し、製品品質に大きな影響がないと判断された場合です。

表面上は原材料表示に含まれないため、実際には使用されていても消費者がわからないことがあります。

「無添加」の表示はNG

「無添加」と表示することは、「食品添加物が一切使われていない」と誤認を与える可能性があるため、2022年に策定された「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」では禁止されています。

違反すると消費者庁から指摘を受ける場合もあるのです。

ガイドラインでは、単なる「無添加」「不使用」ではなく、以下のように何の商品が無添加・不使用なのか具体的な表示が求められます。

- 「保存料(ソルビン酸)不使用」

- 「着色料(タール系色素)不使用」

- 「スクラロース不使用(甘味料)」

- 「タール色素不使用(着色料)」

一切の食品添加物を使用していなくても、製造工程で微量に加わる成分が存在する場合はゼロとはいい切れないため、「無添加」の表記が問題視されるようになりました。

食品添加物の不使用表示に関するガイドラインは以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

主な食品添加物の種類一覧【見分け方の参考】

普段よく目にする代表的な食品添加物をピックアップし、見分ける際の参考情報をまとめました。

| 主な食品添加物 | 内容 | 表示例 |

| pH調整剤 | 食品のpHを適切な範囲に調整し、変質・変色を防止 | 一括名「pH調整剤」で表示 |

| 着色料 | 食品の色調をよくし、視覚的な魅力を高める | 用途名併記「着色料(物質名)」 例: 着色料(赤色3号) |

| 甘味料 | 甘みを付与 | 用途名併記「甘味料(物質名)」 |

| 酸味料 | 酸味を付与または調整し、味を調和させる | 一括名「酸味料」 |

| 苦味料 | 苦味を付与し、胃酸分泌を促進して消化を助ける | 一括名「苦味料」 |

| 保存料 | 微生物による食品の腐敗を防いで保存性を高める | 用途名併記「保存料(物質名)」 例: 保存料(ソルビン酸) |

| 酸化防止剤 | 食品の酸化を防ぎ、風味や色の劣化を抑制する | 用途名併記「酸化防止剤(物質名)」 例: 酸化防止剤(エリソルビン酸) |

| 発色剤 | 食品の色調を鮮やかに保つ | 用途名併記「発色剤(物質名)」 例: 発色剤(亜硝酸Na) |

| 調味料 | うま味を強化 | 一括名「調味料(アミノ酸)」「調味料(アミノ酸等)」 |

| 乳化剤 | 水と油を均一に混合し、分離を防いで質感を安定させる | 一括名「乳化剤」で表示 |

| 香料 | 香りを付与 | 一括名「香料」 |

| 膨張剤 | 生地を膨らませる | 一括名「膨脹剤」「膨張剤」「ベーキングパウダー」「ふくらし粉」 |

代表的な食品添加物には、保存料、酸化防止剤、着色料、香料、甘味料、乳化剤、増粘剤などがあります。

それぞれの表示方法の例は、表示例の列を確認してください。

これらのうち、酸味料や保存料などは「一括名」での表示が認められているため、物質名や簡略名ではなく「酸味料」「保存料」などの分類名で記載されることがあります。

保存料が簡略名で表示されている例としては、緑茶飲料に「ビタミンC(酸化防止の目的)」と記載されているケースです。

これは、食品添加物としてのビタミンC(アスコルビン酸)が添加されており、酸化や変色を防ぐために使用されています。

このように、食品添加物の用途や目的を理解しておくことと、「この成分は何のために使われているのか」を想像しながら商品を比較・選択しやすいでしょう。

なお、上記の表には各食品添加物の解説記事へのリンクも掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください。

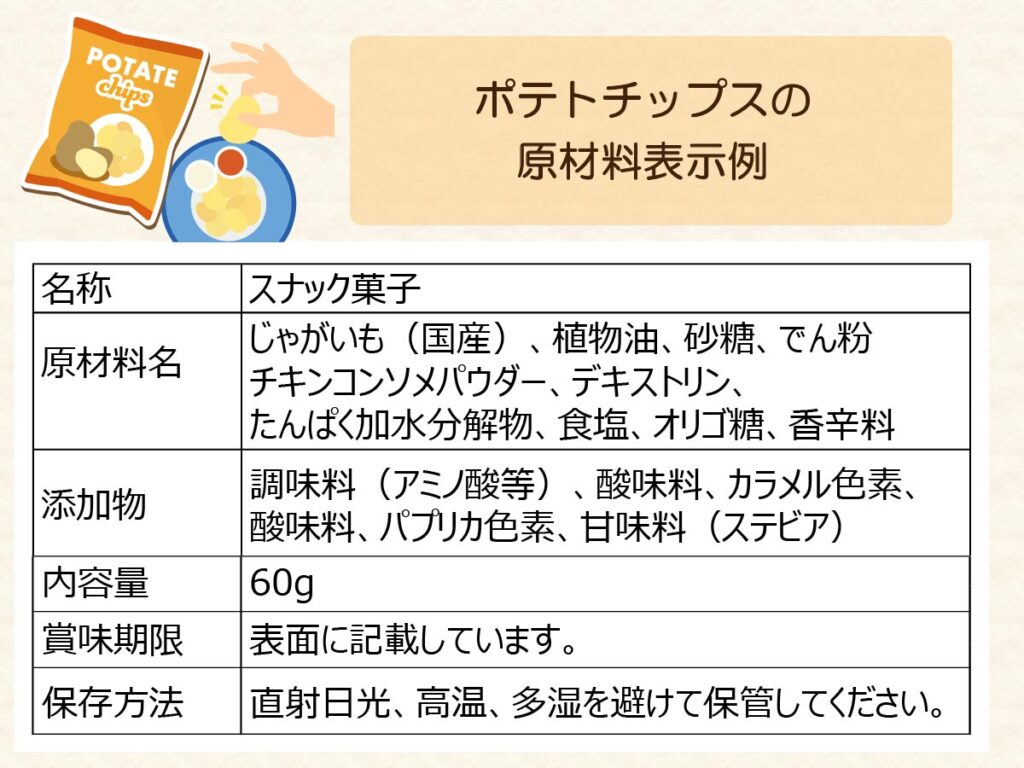

まずはココだけチェック!食品選びの第一歩

「調味料(アミノ酸等)」の表示を探してみましょう

毎日の食生活をより安心なものにするために、まずは食品の原材料表示を確認する習慣をつけてみましょう。

その第一歩としておすすめなのが、「調味料(アミノ酸等)」という表示に注目することです。

たとえば、ポテトチップスなどのスナック菓子の原材料を見ると、「調味料(アミノ酸等)」と書かれていることがあります。

これは調味料として使われる成分で、加工食品によく使われる食品添加物のひとつです。

この表示があることで、素材の味だけでなく、風味を補う目的で成分が加えられていることがわかります。

つまり、どんな方法で味づくりがされているかを知るヒントになるのです。

アイチョイスの商品づくり

アイチョイスでは、素材そのものの味を大切にし、こうした成分などに頼らない食品づくりを心がけています。

そのため、アイチョイスの商品には「調味料(アミノ酸等)」は使用していません。

また、食品添加物について関心を持っていただけるよう、アイチョイスのカタログではできるだけ商品の近くに原材料表示を掲載し、見やすく工夫しています。

食品添加物を意識することで、日々の食選びがもっと納得のいくものになりますよ。

なお、以下の記事では「調味料(アミノ酸等)」を含む調味料の食品添加物について詳しく解説しています。

ぜひ参考にしてみてください。

食品添加物の見分け方に関するよくある質問

無添加食品の見分け方は?

原材料と食品添加物の見分け方は?

基本的には、原材料名の後ろの記号以降や改行後に記載されているものが食品添加物です。

物質名や用途が明記されていることが多くあります。

中には「原材料:○○、○○」「食品添加物:○○、○○」と見出しを付けて分けている場合も。

こういった表示だと消費者が理解しやすいですね。

食品添加物は危険なの?

食品添加物は食品衛生法やリスク分析などで安全性が確認されたうえで使用されていますが、まったくリスクがないわけではありません。

過剰摂取や特定の組み合わせによって、健康に影響が出る可能性があるため注意は必要です。

心配な場合は、できるだけ食品添加物の少ない商品を選んだり、手作りの食品を増やすなどして、日々の食事のバランスを取ることがおすすめです。

食品添加物の体への影響について以下の記事で解説していますので、参考にしてください。

食品添加物の見分け方を正しく理解すると安心して買い物ができるようになる!

本記事では食品添加物の見分け方を解説しました。

食品添加物の表示ルールの基本を押さえつつ、気になる食品添加物や用途をリサーチしておけば、自分や家族に合った商品を見極める力が身につきますよ。

食品添加物が気になるという方は、オーガニック食品や有機野菜などを選ぶのも一つの方法です。

アイチョイスは、オーガニックや有機野菜にこだわった食材や食品を配達しています。

手軽に商品を味わうことができる「おためしボックス」も販売中なので、気になる方はぜひお試しください。

「無添加」と表記されていても、その言葉の定義はあいまいです。

実際には特定の食品添加物を使用していないだけで、別の種類の食品添加物が入っているケースもあります。

そのため、まずは原材料表記のスラッシュや改行をチェックして、どの食品添加物が含まれていないか、あるいはどんな物質名が並んでいるかを確認するのが大切です。