そもそも食品添加物とは?定義から安全性、役割を解説

食生活の安全性を語るうえで、よく耳にするのが食品添加物です。

いい側面と悪い側面それぞれテレビやネットなどでよく見かけるため、結局いいのか悪いのかが判断できない方も多いのではないでしょうか。

この記事では食品添加物の基本をわかりやすく解説していきます。

目的や種類、メリットデメリットから、表示方法や安全性などまで幅広く取り上げることで、正しい知識を身につけましょう。

目次

食品添加物とは?

食品添加物とは、食品の製造過程において品質の向上や保存の目的で食品に添加・混合される物質のことです。

たとえば、腐敗を防ぐ保存料や味を調える甘味料、見た目をよくする着色料などが該当します。

食品添加物の使用目的

食品添加物は、食品の品質を高めたり保存期間を延ばしたりする目的で使われる物質です。

食品添加物は食品衛生法で定義されており、安全性の評価を経て厚生労働省により使用が認められています。

たとえば、保存料や防腐剤を加えることで食品を長期保管できるようになり、風味や食感を保ちながら安全性を確保できます。

これにより、消費者はさまざまな食品を遠方からでも手軽に入手でき、廃棄ロスも削減できるメリットもあるのです。

参考:食品添加物|厚生労働省,(参照2025-08-01)

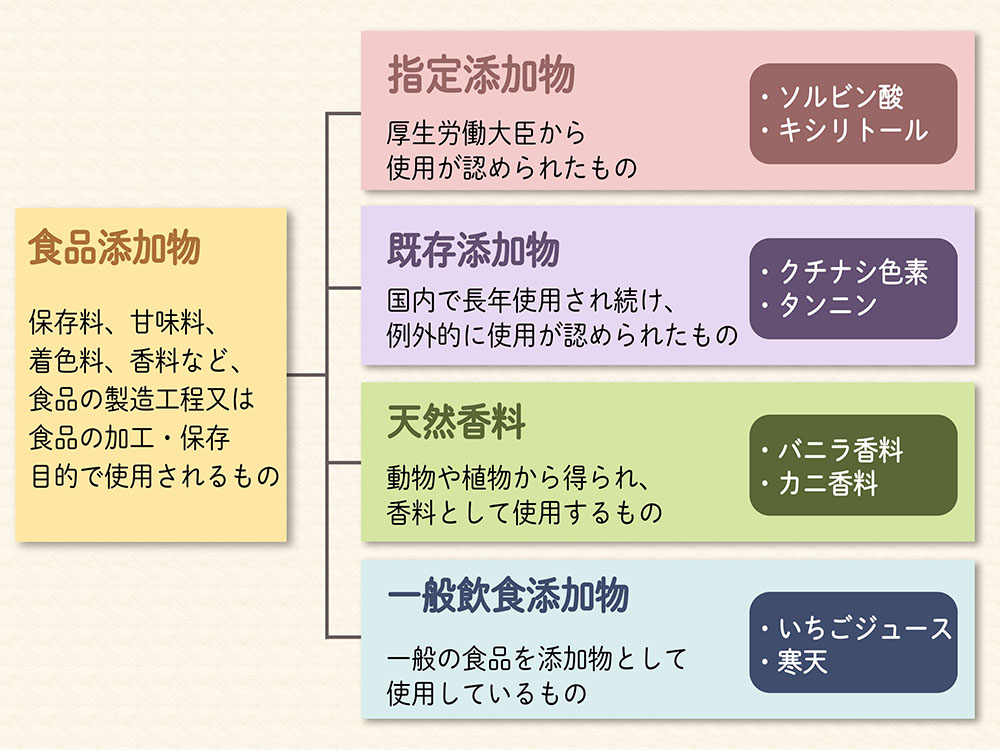

食品添加物の分類

食品添加物は大きく分けて以下の4つに分類されます。

- 指定添加物

- 既存添加物

- 天然香料

- 一般飲食添加物

食品添加物の分類は以下の記事で詳しく解説しています。

参考:食品添加物 |厚生労働省,(参照2025-08-01)

食品添加物の日本と海外の違い

日本では食品衛生法に基づき、とくに安全性への審査が厳格に行われ、許可された食品添加物のみが使用できます。

一方、海外では国や地域によって認可基準や規制が異なります。

たとえば、アメリカでは食品添加物を管理しているのはFDA(食品医薬品局)という機関です。

GRASリストという一般に安全と認められている物質をリストアップしたものを使用し、安全性審査も実施しています。

欧州ではEFSA(欧州食品安全機関)がE番号というコードで食品添加物を統一評価し、食品添加物を避ける意識が高いのです。

中国ではCFDA(中国食品薬品監督管理局)が新基準を施行し、輸入食品まで監督を強化していますが、市場規模が大きいため管理体制のさらなる強化が求められるという指摘も。

韓国ではMFDS(食品医薬品安全処)が日本に近い基準で管理しており、発酵食品文化と健康志向の高まりから食品添加物に頼らない食品が注目されています。

このように、各国によって食品添加物の管理方法は様々です。

海外の食品添加物事情については、以下の記事で詳しく解説しています。

食品添加物の歴史

食品添加物の歴史は古く、保存性を高めるために塩漬けや燻製といった方法が用いられてきました。

また、昔から小豆やクチナシなどの天然色素が、食品の着色に利用されていたことも知られています。

豆腐を固める凝固剤として「にがり」が使われますが、これも千年以上前に中国から日本に伝わった技術です。

近代になると科学の発展とともに化学合成による保存料や着色料が普及し、食品の大量生産や長距離輸送を支える存在となりました。

現在では、厚生労働省や農林水産省をはじめ食品安全委員会などの各機関が安全基準を設け、定期的な審査と改訂を重ね食品添加物を管理しています。

食品添加物の種類一覧と使われている食品例

代表的な食品添加物の種類と役割、食品例などを以下一覧表にしました。

| 食品添加物 | 役割 | 代表的な食品添加物 | 使われている食品例 |

| 甘味料 | 食品に甘みを与える | アスパルテーム | 清涼飲料水 菓子類 シリアル 乳製品など |

| 着色料 | 食品に色味をつける | クチナシ色素 赤色3号 | 清涼飲料水 菓子類 アイスクリーム アルコール飲料など |

| 香料 | 食品に香りをつける | オレンジ香料 バニリン | 清涼飲料水 ガム・キャンディー アイスクリーム チョコレートなど |

| 保存料 | 食品の腐敗を防いで保存性を高める | ソルビン酸 | パン類 ベーコン・ハム スナック菓子 インスタント食品など |

| 酸化防止剤 | 食品の酸化を防止する | エリソルビン酸ナトリウム | 加工肉 マーガリン・ショートニング 缶詰など |

| 増粘安定剤 | 食品の粘度を増強させる | ペクチン | アイスクリーム ドレッシングなど |

| 発色剤 | 食品の色味を鮮やかにする 加工中に変色するのを防ぐ | 亜硝酸ナトリウム | ハム・ソーセージなどの加工肉食品 ピクルス・漬物など |

| 調味料 | 料理のうまみを引き立てる | グルタミン酸ナトリウム イノシン酸ナトリウム | カレールー・シチューの素 スナック菓子 冷凍食品 調味料 |

| 防カビ剤 | カビなどの繁殖を抑える | オルトフェニルフェノール | オレンジ |

| 乳化剤 | 混ざりにくい水と油を均一に混ぜる 起泡消泡の働きもある | グリセリン脂肪酸エステル 植物レシチン | パン アイスクリーム ドレッシングなど |

| 膨張剤 | ガスを発生させて食品を膨らませる | 重曹(炭酸水素ナトリウム) | クッキー ホットケーキ 焼き菓子など |

| 製造用剤 | 食品の製造・加工時に必要な食品添加物 | にがり(塩化マグネシウム) かんすい(炭酸ナトリウム) | 豆腐 中華めん |

| 結着剤 | 食品の形状を保ち、食感を向上させる | リン酸塩 | ハム・ソーセージ |

各食品添加物を詳しく解説した記事をリンクしていますので、参考にしてください。

また、食品添加物が多く含まれる食品について知りたい方は以下の記事で詳しく解説しています。

食品添加物の6つのメリット

食品添加物には、主に以下6つのメリットがあります。

- 食品製造や加工のときに役立つ

- 食品の形や独特の食感作りに活かせる

- 食品の見た目をよくする

- 食品の味や香りをよくする

- 栄養成分を補える

- 食品の品質を保てる

以下でそれぞれのメリットを解説します。

食品製造や加工のときに役立つ

食品添加物は、製造工程で材料同士を練り合わせたり、pHを適切な範囲に調整したり、材料が均一に混ざるようにしたりといったさまざまな役割を果たします。

これにより、大量生産でも品質を一定に保ち、消費者が安心して商品の味を楽しめるメリットが。

また、加工食品では適切な食品添加物の使用によって仕上がりを均等にでき、見た目や食感を整えられるのです。

食品の形や独特の食感作りに活かせる

増粘剤などの食品添加物は、プリンやゼリーのぷるぷる感を出したり、ジャムなどに適切なとろみを与えます。

このような食品添加物がなければ、大量に同じ食感を再現するのは難しく、商品によってばらつきも出やすくなるのです。

また、乳化剤を使って油分と水分を分離させずに混ぜ合わせることで、なめらかな口当たりを作り出せます。

食品の見た目をよくする

着色料や発色剤などを使うと、商品が鮮やかに映え、より食欲をそそる見た目になります。

たとえば、鮮やかな色合いの飴や、赤みを帯びたハムやソーセージなどは、食品添加物によって商品価値が高まる典型的な例です。

見た目がよいと購買意欲が高まり、多くの人に手に取ってもらいやすくなります。

食品の味や香りをよくする

香料や酸味料、甘味料などは、食品のおいしさを増幅。

風味が乏しい食品に補強的な香りや味を付与して、消費者の満足感を高める効果があるのです。

甘味料と香料は食品の保存性を高めるためにも使われています。

水分を吸収しやすいため食品が腐りやすくなる砂糖と違い、食品添加物の甘味料は甘みと食品の品質を維持できます。

また、一部の香料には抗酸化作用や抗菌作用があるため食品の劣化を防止できるのです。

栄養成分を補える

近年では、ビタミン・ミネラル・アミノ酸などを加えた商品が増え、手軽に栄養を摂れるようになりました。

パンやシリアルにもこうした添加物が使われ、商品の幅が広がり、消費者の選択肢も多様化しています。

食品の品質を保てる

保存料や防かび剤を用いることで、商品を長く安全な状態で保存することが可能に。

食品を長期にわたり保存することができれば、食品ロスの削減にもつながります。

また、酸化防止剤は油脂の酸化を遅らせて味や品質の劣化を抑えるため、お菓子やスナック菓子などでも幅広く利用されているのです。

食品添加物の5つのデメリット

食品添加物の使用には注意すべき点やデメリットも存在します。その代表例が以下の4つです。

- 過剰摂取すると塩分・糖分・脂質過多に

- アレルギー物質が含まれている場合も

- 複合影響のリスクが不明確

- 安全性の十分ではない既存添加物が存在する場合も

以下では、それぞれのデメリットを解説します。

過剰摂取すると塩分・糖分・脂質過多になる

加工食品やインスタント食品は食品添加物によって手軽でおいしくなるため、食べる機会が増え、結果的に塩分や糖分の取り過ぎにつながる場合もあります。

乱れた食習慣が続くと生活習慣病のリスクも高まるため、栄養バランスを意識して摂取しましょう。

アレルギー物質が含まれている場合もある

食品添加物の中には、特定のアレルギーを持つ人にとって発症のリスクとなる成分もあります。

パッケージの原材料表示やアレルギー表示をこまめにチェックして、自分に合わない成分を避けるようにしましょう。

食品添加物とアレルギーについては以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

複合影響のリスクが不明確である

一つひとつの食品添加物は安全基準をクリアしていても、複数の食品添加物を同時に摂取した際の複合的な影響は十分に解明されていない部分があります。

長期的かつ多量に複数の食品添加物を取り続けると、思わぬ相互作用が起こる可能性も否定できません。

リスクを最小限に抑えるためには、同じ種類の加工食品ばかりを食べ続けず、偏りのない食生活が重要です。

食品添加物の体への影響は以下の記事で詳しく解説しています。

参考文献:複数の添加物による複合的な影響について|食品安全委員会,(参照2025-08-01)

参考文献:食品添加物の複合影響に関する文献調査Ⅱ|厚生労働科学研究成果データベース,(参照2025-08-01)

安全性の十分ではない既存添加物が存在する場合もある

食品添加物の中でも、過去に「安全性が不十分」と判断され使用が禁止になったものや、現在でも安全性に疑念が持たれているものも存在。

たとえば、2004年に使用禁止になった「アカネ色素」は、ラットへの発がん性が認められたため禁止されました。

また、コチニール色素はアレルギーを誘発する可能性が指摘されています。

消費者としては、疑問に思った食品添加物がある場合には調べる、あるいは避ける選択肢を持つことでリスクを減らせますよ。

以下の記事では、食品添加物のデメリットについてより詳しく解説しているのでぜひ参考にしてください。

食品添加物の安全性と危険性

食品添加物は、食品衛生法やリスク分析などのさまざまな制度や規制によって安全性を確保されたものが使われています。

以下では、食品添加物の危険性や安全を確保するためのリスク分析について詳しく解説します。

食品添加物の危険性と体への影響

食品添加物は、人体に害の影響が及ばないように摂取量を厳格に管理しています。

厚生労働省はまず、許可前評価で食品添加物の安全性を細かく調査。

ここでは動物に与えて害が出ない量を探る毒性試験を行い、その結果から「ADI(一日許容摂取量=毎日食べても健康に影響しない上限)」を決定するのです。

次に、スーパーで売られる食品を丸ごと集めて実際の摂取量を推定するマーケットバスケット方式で「国民がどれだけ食べているか」を定期確認し、ADIを超えないか見守ります。

流通段階でも、輸入品を含め検疫所が抜き取り検査を実施し、基準を満たさないものは回収・改善を指導しているのです。

厳しい検査体制が整っていますが、特定の加工食品に偏った食事は体に負担をかけることもあるため、日々の食事はバランスを意識することが重要です。

以下の記事では摂取に気をつけるべき食品添加物の例を紹介しています。

参考文献:食品中の化学物質に関する検討会 意見書(案)|厚生労働省,(参照2025-08-01)

食品の安全を守るリスク分析とは

食品添加物のリスクを科学的な根拠に基づいて分析するのが、リスク分析です。

リスク分析には、以下3つの方法があります。

| リスク分析の方法 | 内容 |

| リスク評価 | 人の健康に害を及ぼす影響を科学的に評価する |

| リスク管理 | リスク評価の結果を踏まえて食品の安全性を確保するための具体的な措置を検討・実施する |

| リスクコミュニケーション | リスク分析の全課程において全リスク要因について関係者間で情報や意見を交換する |

リスク評価は、科学データをもとにADI(1日摂取許容量)といった安全性の指標をもとにして科学的な根拠から評価を行います。

リスク評価をもとに、食品添加物の使用基準や農薬の残留基準値などを設定するのがリスク管理です。

最後に全リスクの要因について消費者・行政・事業者・専門家などの関係各所と相互理解を深め、リスク評価とリスク管理の透明性を確保するのが、リスクコミュニケーションです。

こちらの記事にADIの計算方法や具体的な摂取上限について記載しています。

ぜひご覧ください。

参考文献:食品の安全を守る仕組み | 消費者庁,(参照2025-08-01)

食品添加物の表示方法

食品添加物の表示方法は食品表示法によって定められています。

食品添加物の表示は、物質名で表示するのが基本ですが、以下3つのパターンもありますよ。

| 表示方法 | 内容 | 用途・物質名 | 例 |

| 簡略名・類別名表示 | 名称を短くしたり性質の似ている複数の物質をまとめる | 1)L-アスコルビン酸 2)炭酸水素ナトリウム 3)β-カロテン | ①ビタミンC ②重曹 ③カロテノイド |

| 用途名併記 | 用途名と物質名を一緒に表示し、何のために使われているのかを明確にする | 1)甘味料 | ①甘味料(アスパルテーム) ②着色料(赤102) |

| 一括名表示 | 同じ役割や機能を持つ複数の食品添加物を一つにまとめる | イーストフード、ガムベース、かんすい、酵素、香料、光沢剤、チューインガム軟化剤、酸味料、調味料、豆腐用凝固剤(凝固剤)、苦味料、乳化剤、水素イオン濃度調整剤(pH調整剤)、膨張剤(ベーキングパウダー・ふくらし粉) | |

| アミノ酸系調味料 | 調味料(アミノ酸等) | ||

また、表示場所が異なる場合や、そもそも表示が不必要な食品添加物もあるのです。

食品添加物の表示場所

食品添加物は、原材料と混同しないよう以下3つのパターンで区別されて表示されるのがルールです。

- 原材料名と食品添加物欄を分けて表示

- 記号(「/」など)で区切って表示

- 改行・段で区切って表示

原材料名と食品添加物欄が分けて表示されるのは、一目で区別できるでしょう。

一方で、原材料の後に「/」が記載され、その後に食品添加物が表示されるケースも。

原材料の後に改行や段で区切って食品添加物を記載する方法もあります。

表示が不要な食品添加物

食品添加物は下記のようなケースでは表示が不要です。

- 加工助剤

- キャリーオーバー

- 栄養強化

食品の製造過程で使用される「加工助剤」という食品添加物は、製造の最終工程で消去されているものや、食品に通常含まれる成分に変わるもの、食品に影響を与えない程度の微量な成分であるものは表示が免除されます。

食品の最終加工段階でごくわずか残留する場合は、キャリーオーバーといって食品添加物の表示は不要です。

食品の栄養を強化する目的で使われる食品添加物は、栄養強化剤として表示義務がありません。

ただし、ジャム類や乳児用食品、機能性表示食品などの場合は表示する必要があります。

食品添加物の表示のルールついては以下の記事で詳しく解説しているので参考にしてください。

「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」とは

食品添加物を使っていない商品には「無添加」といった表示がされる場合がありますが、消費者が誤解を招かないように、2022年に消費者庁が「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」を策定しました。

以前は「無添加」という表示が可能でしたが、以下のように表示しなければなりません。

旧来の表記例

- 「無添加」

- 「添加物不使用」

- 「人工甘味料不使用」

- 「合成着色料なし」

新しいルールに基づいた表記例

- 「保存料(ソルビン酸)不使用」

- 「着色料(タール系色素)不使用」

- 「スクラロース不使用(甘味料)」

- 「タール色素不使用(着色料)」

食品添加物の不使用表示に関するガイドラインに違反すると行政指導や表示の修正を求められる可能性があります。

食品添加物の不使用表示に関するガイドラインは以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

食品添加物のイメージと偏見

食品添加物があるから体に悪いわけではないし、食品添加物が使われてないから、自然なものだから安全というわけでもありません。

食品添加物も適切に利用されることで、食品の品質維持や食中毒のリスク軽減、さらには味や香りの向上に寄与しています。

何事も過剰摂取はよくありませんし、不足してもよくないのです。

消費者一人ひとりが正確な情報をもとに判断し、適切に利用することが大切です。

食品添加物を避けたい場合はオーガニックという選択肢も

食品添加物が気になる方は、有機食品(オーガニック食品)を選ぶのも一つの方法です。

有機食品とは、化学肥料や農薬の使用をできるだけ控えて栽培された農産物や、それらを原料に加工された食品のことを指します。

日本には農林水産省が定める「有機JAS認証制度」があり、有機農産物やその加工食品が厳格な基準を満たしているかどうかを第三者が検査・認証する制度です。

この認証を受けた加工食品では、使用できる食品添加物の種類や目的が制限されているため、食品添加物の摂取量を抑えることができます。

認証された商品にはパッケージに「有機JASマーク」が付いているので、食品選びの参考にしてみてください。

また、有機JAS認証を受けた有機野菜を使った自炊料理もおすすめです。

有機栽培の方法やそのメリットについては、下記で詳しく紹介しています。

参考文献:有機加工食品検査認証制度ハンドブック(令和6年10月版)|農林水産省,(参照2025-08-01)

すべて避けられるわけではありませんが、ご自身の食生活の方針にあったやり方に合わせて少しずつ実現していきましょう。

本メディアを運営する生協「アイチョイス」では、オーガニックや有機野菜にこだわった食材や食品を配達しています。

手軽に始められる「おためしボックス」もあるので、気になる方は以下をご覧ください。

食品添加物の少ないアイチョイスのおすすめ商品

アイチョイスでは、素材そのもののおいしさや、食品添加物を極力抑えた食品を取り揃えています。

アイチョイスの食品の中から6つピックアップしてご紹介します。

『しその葉ふりかけ』(有)大紀コープファーム加工

あーささん

酸味料・保存料は使用しておりません。

100%国産のしそを使用した香り高いしそふりかけです。

| 原材料 | しそ(国産)、梅酢、塩。 |

『鎌倉ロースハム1本』(株)鎌倉ハムクラウン商会

地元産の有名ハムも美味しいですが、この鎌倉ハムは、料理せずそのままで美味しい!

勿体ないので、極薄く切って頂いてます。

シンプルな安心な材料で気に入ってます。

みちばあばさん

一度も冷凍されていない、新鮮な国産豚肉を主原料とし、その他に含まれているのは食塩、砂糖、香辛料のみ。

「無塩せき」と呼ばれる発色剤を使用しない製法で仕上げています。

また「コチニール色素」など着色料も使用していません。

お好みの厚さにスライスして召し上がってください。

無塩せきについては以下の記事で詳しく解説しています。

| 原材料 | 豚ロース肉(国産)、食塩、砂糖/香辛料。 |

『豊橋ちくわ』(有)タカショウ

スーパーではシンプルな原料の練り物にはなかなか会えないので、こちらはシンプルなうえにとても美味しい!

そのままでも煮ても焼いても。

お値段もお手頃で有り難いです。

n.milkさん

リン酸塩を使用していない無リンすり身を使用しております。

生食ちくわの発祥地豊橋で約50年の職歴を持った職人が丹精込めて焼き上げました。

石臼で丹精込めて練り上げたすり身を串に巻き直火で焼き上げ、魚の味・風味・食感を引き出したちくわです。

| 原材料 | 魚肉すりみ(いとより(タイ)、ミナミダラ、砂糖)、ばれいしょでん粉、みりん、砂糖、食塩、魚介エキス。 |

『CO素焼きのカミ噛みあたりめ(ポット)』日本生活協同組合連合会

フツーに売ってるあたりめは塩が使われてますが、これは使ってない!!!

買って正解でした♪

こどもが噛むために買いましたがこっそり貰ってます(笑)

こどもも、「おやつースルメー」と言っているので気に入っているようです。

みなさんのコメント拝見して、今度は出汁もとってみようと思ってます!

隣人さん

原材料はシンプルに国産のいかのみ。

遠赤外線で風味豊かに焼き上げたスルメを、食べやすく裂きました。

素焼きタイプで、噛むほどにいかそのものの自然なうま味が楽しめます。

| 原材料 | いか(国産)。 |

『自然派Style鮭フレーク』北海道漁業協同組合連合会

色が自然なので着色してないんだなーって思います(*^^*)毎日お弁当にいれるので、大事な家族に少しでも安心なものを使えて感謝しています(*^^*)味も美味しいので大満足!

ビスコ☆さん

北海道産の秋鮭(シロサケ)を蒸した後丁寧にほぐし、焼き上げています。

味付けは、なたね油、食塩、塩こうじのみ。

まろやかな味わいに仕上げました。

| 原材料 | 秋鮭(北海道)、食用なたね油、塩こうじ、食塩。 |

『苺アイスキャンデー』久保田食品(株)

学校から帰ってくると、どうしても冷たいアイスを食べたがる息子。こちらのアイスキャンディーは成分も安心安全で、抵抗なく子どもに食べさせてあげられます。

このアイスキャンディが届く日は、子どもも走って帰ってきます(笑)

めぐたさん

旬の間に収穫された高知県産苺を使用。

甘味料などは使わず、いちごと砂糖のみの甘さです。

へた取りから洗浄まで、手作業でひとつひとつ丁寧に加工しています。

| 原材料 | いちご(高知県産)、砂糖。 |

食品添加物に関するよくある質問

食品添加物に関するよくある質問を以下で解説します。

食品添加物を控えるには?

食品パッケージの表示を確認する習慣をつけることが重要です。

原材料名の食品添加物欄が長い商品よりも、原材料がシンプルな商品を選ぶことで、食品添加物の摂取量を抑えることができます。

外食では調理方法を確認できない場合もあるので、できる限り手作りの料理を増やすことで食品添加物を抑える工夫ができます。

食品添加物の表示方法は以下の記事をご覧ください。

避けるべき食品添加物はありますか?

一概に避けるべき食品添加物を特定するのは難しいですが、発色剤の亜硝酸ナトリウムや、着色料の赤色・黄色・青色、甘味料のアスパルテームなどは、過剰摂取を控えた方がいい食品添加物として挙げられています。

以下の記事の中で摂取量に気をつけたい食品添加物について解説しています。

食品添加物を正しく知って選んでよりよい食生活を送ろう

食品添加物とは、食品の製造・加工で使用される物質であり、我々の食生活を豊かにしてくれるものです。

メリットがある一方、デメリットもあるため過剰摂取は控えるようにしましょう。

食品添加物が必ずしも体に悪影響であるわけではなく、適切な摂取量を維持するためにも、栄養バランスを心がけた食生活を送るようにしてください。

どうしても食品添加物が気になるという方は、食品パッケージの表示を確認することが重要です。

当メディアを運営する生協の「アイチョイス」は、全商品原材料を公開しているので、食品添加物を確認して食材を購入することが可能です。

また、オーガニックや有機野菜にこだわった食材や食品添加物にこだわらない食品を多く取り扱っています。

手軽にアイチョイスの食材を試せる「おためしボックス」もあるので、気になる方は以下をご覧ください。

紫蘇ふりかけのシンプルな原材料のものは意外と少ないので、とてもありがたいです。

味わいも妙に旨味があるものと違いシンプルで紫蘇と梅酢の風味が際立ってます。